مشهد الطرقات سيتغيّر أيضاً، إذ يجري استبدال القطارات والسيارات بأخرى ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار هي التي ستقوم بأعمال "الدليفري"... إلخ. ففي إطار النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم، ومع ما يسميه مؤرخ التكنولوجيا الفرنسي، بيرنارد غيل، "حالة الابتكار المستمرة" في التكنولوجيا، يستمر التطور ويتسع باطّراد. وقريباً ستحال أغلبية البشرية إلى ما يسميه الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجك "حياة يمكن التخلّص منها". لا مكان لها في عملية الإنتاج، وبالتالي لا معنى لوجودها، الذي يعدّ عبئاً على النظام.

من منظور مختلف، يطرح البعض مخاطر التطور التكنولوجي على أنها وجودية بامتياز، حيث يرى، على سبيل المثال، عالم الفيزياء النظرية، ستيفن هوكنغ، أن البشرية عليها أن تتنبه للخطر الذي بات يشكّله الذكاء الاصطناعي على وجودها. وفي حين تبدو تحذيرات هوكنغ كأنها تأتي من أفلام الخيال العلمي، إلّا أن عام 2016، كما كتب أليكس هيرن في جريدة "ذا غارديان" منذ شهر، كان بمثابة نقطة تحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح يستخدم الذكاء الاصطناعي في تطبيقات وبرامج عديدة تنتجها شركات كآبل وغوغل وأمازون إلخ. كما أن العام الماضي شهد اختبارات عديدة مع روبوتات أظهرت أنواعاً من "الوعي الذاتي" أو "الوعي البسيط".

شهد العام الماضي

اختبار روبوتات تظهر

أنواعاً من «الوعي الذاتي»

أو «الوعي البسيط»

في الواقع، ليس هذا النقاش بجديد، إذ كتبت نظريات وروايات عدة، خلال القرن الماضي، تعالج مسألة "التقنية" وتطورها، وتأثير ذلك على حياة البشر ومستقبلهم. وكتب الفيلسوف الألماني، هيربرت ماركوز، في أربعينيات القرن الماضي، عما وصفه بـ"مبادئ الواقع" التي تحدد المسار الذي يتخذه التطور التكنولوجي في ظل الرأسمالية، أي التنافس والإنتاج ومراكمة الأرباح، لكنّه اعتبر أن بإمكاننا تصور "مبادئ جديدة للواقع" تعيد هندسة بنية العالم في إطار يغيّر مسار التطور التكنولوجي ومهمته بشكل جذري.

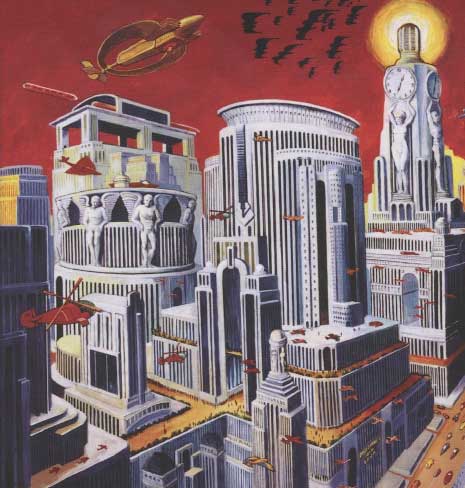

لعلّ أشهر الروايات التي تتطرق إلى هذه المسألة هي "عالم جديد شجاع" للكاتب البريطاني، ألدوس هاكسلي، التي نشرت عام 1932، حيث يتوقع هاكسلي عالماً مستقبلياً تتحكّم فيه الدولة بالبشر عبر تقنيات إنجاب وتلاعب سيكولوجي وترفيه معقدة، لصناعة مجتمع استهلاكي إنتاجي "سعيد" منفصل عن "الحقائق" التي تعدّ متناقضة مع السعادة. وتتشابه رواية هاكسلي، مع أخرى اسمها "نحن" نشرت عام 1924، للمؤلف الروسي يفغيني زامياتن، تصف عالماً يدار بالمنطق وتقنيات تنظيم بيولوجية ونفسية وإلكترونية، تعتبر الفن أمراً بدائياً والحرية مرضاً قد تخطاه المجتمع. يعيش الجميع في مبانٍ (من زجاج) منكشفة بعضها على بعض، تنظّم جميع تفاصيل الحياة من العمل إلى الجنس عبر أنظمة خوارزمية وحسابات منطقية تقوم بها "الدولة الواحدة" التي وصلت إلى الحكم عبر ثورة قبل ألف عام، ومبدأ هذا المجتمع هو أن السعادة والحرية في تناقض. والمثير للاهتمام في رواية زامياتن أنه لا انقسام طبقياً، ما يطرح تساؤلاً حول الحاكم، هل هي الدولة أم التقنيات والأيديولوجية المنبثقة عنها؟

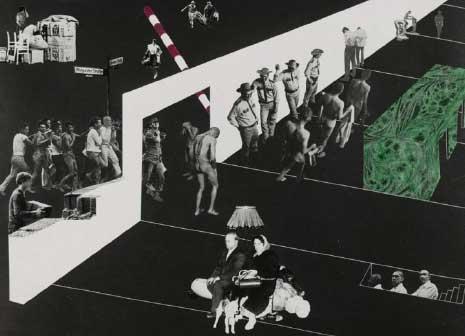

هذه الروايات لم تكن تصف واقعاً تتصوره مستقبلياً فحسب، بل أيضاً عكست (بشكل فج) آليات الحكم وديناميكيات القوة في الدولة المعاصرة، أي ما يسميه ميشال فوكو "تقنيات القوّة" والتي تتضمن سياسات تأديبية تقليدية و"السياسة الحيوية"، لا تتعلق فقط بضبط المجتمع عبر رسم حدود وقوالب أخلاقية وقانونية، بل أيضاً عبر "صناعة الحياة والموت"، أي صناعة "ذوات" البشر، بحيث تتحوّل أدوات الضبط والتنظيم من قوة خارجية آتية من سلطة معيّنة تفرض واقعاً ما بالعنف والقمع، إلى شبكة معقّدة من العلاقات التي تخط على جسد المجتمع، وبالتالي على أجساد الأفراد شيفرة هوية وهدفاً ورغبات ومخاوف، أي تنتج مضمون الذوات البشرية وتعيد إنتاجها منذ الولادة حتى الموت، كما يحدث في روايتي هاكسلي وزامياتن.

والأمثلة على هذه التقنيات كثيرة، من حبوب منع الحبل، والواقي الذكري، إلى ربط مفهوم الصحة (الطبّي) بالمجال السيكولوجي، إلى تقنيات التعذيب والسجن إلخ.

المسألة ليست مؤامرة قائمة على اتفاق مسبق، بل هي نتاج لسيرورة معيّنة سخّرت ما يسميه الفيلسوف الفرنسي، برونو لاتور، "الأشخاص الناطقة، وأخواتهم من الكائنات غير العضوية" (أدوات يعتبرها متصلة تماماً بالبشر)، لخدمة رأس المال. ويعتبر لاتور التكنولوجيا مجموع أدوات وآليات، يسميها، أجساماً ثقافية، علاقتها بالبشر اجتماعية بامتياز، ولا يمكن فهم البشر خارج إطار علاقتهم بها، ولا فهمها خارج إطار علاقتها بالبشر. بمعنى آخر، ليس هناك مجموعة من الأشخاص، يتآمرون على البشر ويعملون على محو وعيهم الذاتي، بل هناك مجتمع ذو بنية معيّنة تتخذ الأشياء والأشخاص والمجموعات (الخ) أدواراً معيّنة في علاقات الإنتاج الخاصة به.

يظهر ما سبق تعقيدات مسألة علاقة البشر بالتكنولوجيا وآلياتها، بحيث تصبح النظريتين، الأولى التي تدعو إلى تحرير البشر عبر إعادة تصويب التكنولوجيا لتعمل لمصلحة الجميع من دون أن تأخذ بالحسبان كيف تصنع التكنولوجيا البشر، والثانية المتخوّفة من تبعات تطورها المتسارع، وكأنها عمياء أو محدودة بحكم أن الاثنتين تعتبران أنه يمكن تجنّب "الخطر الوجودي" الناجم عن التطور التكنولوجي والتقني، أي أن من الممكن تسخير التكنولوجيا لخدمة البشر من دون فقدان تلك المسافة التي تجعل الأخير محور التاريخ والأولى أداته.

يرى الفيلسوف الفرنسي، برنارد ستيغلر، أن هذه المسافة لم تكن يوماً موجودة أصلاً، وأن تاريخ البشر هو بحد ذاته تاريخ تقني، معتبراً الأجسام التقنية كائنات منظمة غير عضوية، ذات دينامية خاصّة بها لا يمكن اختزالها بالفيزياء أو البيولوجيا، أي أنها ليست كائنات ميكانيكية بحتة ولا عضوية. ويعتبر أن هذه الكائنات غير العضوية بتنظيمها تشكّل المجالين الزماني والمكاني للإنسان. أي أنه لم يكن ليتطور الوعي الذاتي البشري من دون وجود تقنيات ما (من أدوات الصيد إلى الحاسوب، والمهارات والآليات التي تنبثق عن علاقة الإنسان بها)، لأنها تحدد بنية هذا الوعي، عبر تحديد المجال الزمني التي يختبرها. ويشير برونو لاتور إلى أنه كلما اكتشف الإنسان علاقة اجتماعية مستقرة جديدة، لا تكون العلاقة، ولا الاستقرار المؤقت الذي تتمتع به، إلّا عبر إدخال "بعض من الكائنات غير البشرية" على المعادلة، ولا يتم نفي العلاقة أو زعزعتها إلّا عبر تخطيها بغيرها من الكائنات غير البشرية (التي تنتج آليات وتقنيات جديدة).

مثال محلي على ذلك، تقنين الكهرباء والماء في لبنان، يعطي الصيف والشتاء، والست ساعات، والثلاث ساعات، والعشر ساعات (مدة انقطاع الكهرباء أو العكس)، والساعة الثانية ظهراً، والسادسة صباحاً ومساءً، والعاشرة، والثانية عشرة، معاني لم تكن تتضمنها لو توفرت الكهرباء دوماً. تصبح هذه الفصول والأوقات الأطر الزمانية التي ينظّم من خلالها المواطنون أمورهم اليومية، وتحدد طبيعة اختبارهم للزمن وبالتالي للحياة.

مثال آخر هو الإنترنت والأجهزة التي تتصل به من خلالها، التي تفتح مجالاً زمنياً ومكانياً مادياً وافتراضياً في آن، يتبّع قوانين تختلف عن قوانين الحياة المادية، منبثقة عنها ومستقلة في آن. وآخر أجهزة الواقع الافتراضي (نظارات وسماعات) تضعنا في مواقع وأزمان افتراضية من دون أن نفارق الكنبة. أما على المستوى الحيوي، فيمكن اعتبار كل شيء من الأعضاء الاصطناعية، والتي يتم زرعها أو نموها في مختبرات، أو المواد الكيمياوية التي تغيّر الكينونة الهرمونية والفسيولوجية للأشخاص، تدخلاً تقنياً مباشراً يغيّر "الأجساد الحيّة" أيضاً.

من هنا يقول ستيغلر، إن التقنيات تخترع الإنسان، والإنسان يخترع نفسه بواسطة التقنيات. ويرى برنارد غيل أن التطور من نظام تقني ما إلى نظام آخر، يحدث عندما يصل الأول إلى حدوده، ويقول إن مسرّع هذه العملية التطورية هو الابتكار التكنولوجي. ولكن يشدد غيل على أن من المستحيل التنبؤ بما قد تنتجه هذه العملية، وخاصة اليوم، إذ أصبح التطور التكنولوجي "أسرع من الزمن"، أي أنه يتطور أسرع من الثقافة التي من المفترض أن تنتمي إليه.

من هذا المنطلق، لم يعد بإمكاننا حصر موضوع التاريخ بالإنسان، بل يصبح تاريخ الجدلية بين الإنسان والتقنية، التي لكلّ منها ديناميكيات تطورها الخاصة. أي أنه يصبح من المستحيل تصور مرحلة "شيوعية الرفاهية" دائمة، أو أي سياسات يمكن اتخاذها لإنقاذ الجنس البشري من خطر التطور التكنولوجي. فالإنسان بحد ذاته (كما التقنية) يصبح هنا مرحلة انتقالية، ولا سبيل لمقاومة عملية تخطيه. وهذا ليس نقداً لمفهوم "شيوعية الرفاهية" بالمبدأ، بل وضعها في إطار نظري لا يقع في طوباوية ميثولوجية أو أخلاقية تعتبر أنه يمكننا (أو علينا) إنقاذ البشرية (كما نعرفها على الأقل) من خطر التطور التكنولوجي، أو تطويع الأخير، عبر تغيير "مبدأ الواقع" كما يقول ماركوز، أو بنية علاقات الإنتاج.