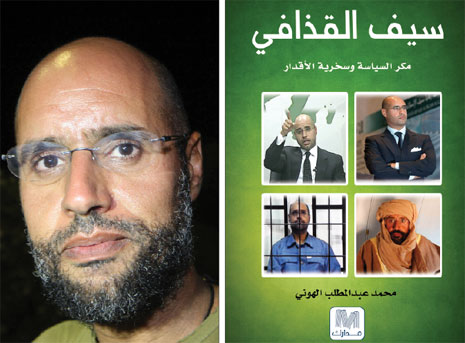

لا أغلو إذا قلت إن لا أحد، بين الليبيين وغير الليبيين، من يستطيع أن يكتب عن سيف الإسلام القذافي أفضل من رجلين، هما الدكتور عبد الله عثمان، صديق سيف الإسلام وقريبه ورفيقه في الأسفار، والدكتور محمد عبد المطلب الهوني، علماً بأن الأخير، كاتب رصين ومفكر مخضرم، وراع لرابطة علمانية هي «رابطة العقلانيين العرب»، وقد رافق سيف الإسلام في أدق مراحل حياته، ما يجعل كتابه عنه شهادة حية ووثيقة تأريخية.

لا أريد لهذه الشهادة التي أعطيها في الكتاب دعوة لقراءته فحسب، بل لأؤكد كذلك أن المؤلف أظهر نزاهة في ما كتب عن القذافي الشاب الذي كان معظم الليبيين يتوسمون فيه فجر أمل جديد للبلاد، لكنه أنهى مسيرته بخيبة أمل لم يتوقعها أحد، وكان بإمكانه أن يتفاداها ويجنب بلاده ما حل بها من دمار وخراب، لو أنه لم ينكث بما وعد، وبقي وفياً لما قطعه على نفسه وعلى الناس. لقد تخلى سيف الإسلام القذافي في الساعات الأخيرة من أحداث 17 فبراير، عن كل ما كان يدعو إليه، وقف ضد الثوار وسفّه مطالبهم، وهو الذي كان يدعو دوماً إلى ليبيا ديموقراطية حرة، وكان من أشد المعارضين لسياسة أبيه، الداخلية والخارجية.

أذكر أنني اتصلت بسيف الإسلام مرة من لندن وكان هو في روما، ورتبت له مقابلة مع الصديقة الصحافية هالا جابر نشرت في صحيفة «صاندي تايمز» البريطانية. في تلك المقابلة المثيرة دعا سيف الإسلام إلى ثقافة جديدة وإدارة جديدة في ليبيا، وجاءت أقواله أشبه بثورة دستورية على حكم والده. أذكر أيضاً يوم جلست معه ساعات في مزرعته في طرابلس الغرب، وقال لي إن على ليبيا أن تخط لنفسها سياسة جديدة «عقلانية» في علاقاتها الأفريقية والعربية والعالمية. رددها غيرة مرة وكان صادقاً. أذكر أيضاً أنني فاتحته في موضوع الإمام موسى الصدر مرتين، مرة في لندن، ومرة في تلك المناسبة المذكورة في مزرعته في طرابس الغرب، وفي الجلستين بدا حزيناً وآثر أن يكون حذراً، وألّا يتفوه بكلمة تكون محسوبة عليه، إلا أنه لم يقل لي إن ليبيا «غير مسؤولة» في قضية الإمام الصدر، وكأنه أراد أن تبقى ظنوني دليلاً على ما كنت أنشد من جواب في هذه القضية الشائكة!

أعود إلى كتاب «سيف القذافي» لأؤكد قيمته، وليس الكتاب بحد ذاته ما يدفعني إلى هذا التأكيد، بل أيضاً معرفتي الشخصية بالدكتور محمد عبد المطلب الهوني إنساناً ومفكراً. يقول المؤلف إن المجتمع الليبي منقسم على ذاته اليوم بين قبيلتين متصارعتين، قبيلة السابع عشر من فبراير، وقبيلة الفاتح من سبتمبر، وإن ما كتب لن يرضي أياً من القبائل المتناحرة، وإنما كتبه لأجيال لم تأت بعد، واعتمد قاعدة عدم الدفاع عن سيف الإسلام، أو التجني عليه من خلال أحكام مسبقة، أو من خلال معايير لسلوكه السياسي بل سعى، كما يقول، «إلى تقديم سيف الإسلام كما هو، وعلى القارئ أن يكوّن الصورة، ويصدر الأحكام عنه كما يرى، وكما يمليه عيه ضميره بعد قراءة الكتاب».

مهما يكن، لا يعتبر المؤلف أن ما حصل في ليبيا ثورة، بل حرب أهلية حقيقية. يعترف بأنّ الحراك في بداياته كان ثورة، قام بها شبان عُزَّل من السلاح، ينادون بالتغيير ويصرون على رفض الواقع الحياتي والمعيشي المتردي، ضمن موجة الرفض العربية، في كل من تونس ومصر، «لكن مسار الأحداث أحدث شرخاً في اللحمة الوطنية وتدرج بكرة العنف من ثورة إلى حرب أهلية».

يروي الكتاب كيف

كان سيف لا يحب الارتباط حتى بعلاقة صداقة مع أحد من قبيلته

يحكي الهوني عن لقائه العقيد معمر القذافي أول مرة في يوم من شتاء 1968، في وقت كان الضباط الوحدويون فيه يخططون لقلب نظام الحكم الملكي في البلاد، وكيف أن القذافي كان الوحيد بين الضباط الذي يعرف ما يريد «فقد استعمل الضباط الشرفاء وأكثر فئات الشعب الليبي المحبطة بفعل نكبة 1967 لتأسيس الديكتاتورية، والتفرد بالسلطة، مخدِّراً الجميع بخطابه القومي المعادي لإسرائيل وأميركا والغرب».

يكتب الهوني عن معمر القذافي، وكيف حكم ليبيا بطرق غريبة، وكيف أن سيف الإسلام كان معارضاً لوالده في كثير من الأمور، لكنه، أي سيف، «أحسّ بأنّ احلامه في التنمية، إخراج النظام من المأزق الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي الذي تردى فيه، قد تبخرت، فما عاد قادراً على إحداث النقلة التي سوّق لها سنوات عديدة تحت عنوان مشروع «ليبيا الغد»، وانتهى إلى فشل ذريع».

على الرغم من أن المؤلف الهوني علماني الهوى وتقدمي الفكر، بدا من خلال السرد أنه كان يأمل أن يرى سيف الإسلام خليفة لوالده، ولو جاء هذا التوريث على حساب الديموقراطية التي لا يؤمن الهوني بها كحل لبلاده على أي حال. يستند موقفه هذا إلى إيمانه «بأن فكرة الديموقراطية في ليبيا والعالم العربي مضيعة للوقت، وهدر لجهد يجب أن ينصبّ أولاً على التنمية المستدامة، والتنمية البشرية». يضيف: «رفضت الديموقراطية ولا أزال، وأستخف بالذين ينادون بها في مجتمع كالمجتمع الليبي الذي لم يخرج بعد من شرنقة القبيلة، ولا يدري معنى الحرية الفردية حتى يؤمن بها، ولا يستطيع فهم دينه السماوي إلا من خلال إيديولوجيات الإسلام السياسي التي ستقود حتماً إلى الاتجاه المعاكس للديموقراطية»!

يذكر المؤلف أن سيف الإسلام ابتهج عندما اندلعت الثورة التونسية، وتمنى سقوط زين الدين بن علي، وأن هذ السقوط كان أمنية غالبية الشعب الليبي، خصوصاً النخب السياسية من خارج دائرة الحكم، فيما كان أركان النظام ضد الثورة، وعلى رأسهم القذافي الأب «الذي كان يدرك بحنكته السياسية أن نجاح الثورة التونسية سيجلب لحكمه المتاعب».

يكتب الهوني أنه في الوقت الذي كانت فيه وقود الثورة مشتعلة في تونس، شهدت ليبيا حدثاً نوعياً أبان عن هشاشة النظام الأمنية، وعن تململ الجماهير من فساد حكومة البغداي المحمودي. كان القذافي في زيارة رسمية لبعض الدول الأفريقية، وفي طريق العودة توقف في مدينة سبها الجنوبية، وألقى خطاباً قصيراً. في رده على رجل من الحاضرين كان يشكك في إمكانية توزيع المساكن الجديدة على المواطنين بشكل عادل، قال القذافي على طريقته القديمة «إن على الجماهير أن تزحف على هذه المباني وتقتسمها في ما بينها»!

يكتب الهوني: «بعد هذا الجواب توجهت الجماهير في كل أنحاء ليبيا إلى المشاريع التي لم تكتمل بعد، واستولت عليها ونهبت مواد البناء وبعض الآلات التي تمتلكها الشركات الأجنبية. هبّت الجماهير وكأن لها قيادة خفية تحركها. أظهرت هذه الحادثة أن القذافي لم يعد يمتلك قدرته السابقة على تحريك الناس والتحكم بحراكهم، وشعر المسؤولون بأن النظام بات يتداعى، وأن خطر انهياره أصبح ماثلاً للعيان».

«خرج المارد من القمقم ولم يعد بالإمكان إرجاعه إليه»، هكذا يصف المؤلف هبّة الجماهير في تلك الأيام، ويقول إن القذافي لم يصدر أوامره بعدم التعرض لهذا التمرد، لأنه لم يشأ أن يحدث صدام في هذه الفترة الحساسة، «وهكذا فإن الجماهير التي تلاعب بمصائرها طوال العقود السابقة، أصبحت غولاً يشبه مخلوق فرنكشتاين، وقد خرج عن السيطرة».

لم يكن سيف الإسلام القذافي راضياً عن سياسة أبيه وفق قول المؤلف، وأن القذافي الأب كان يتهم الابن بأنه يعلم الشعب التمرد، ويسعى إلى تقويض النظام. قال الابن لأبيه مرة إن النجاح السياسي الذي حققه في الخارج، كان بمجهوده الذاتي وبمثابرته، وإن اسم «القذافي» كان معوِّقاً له على عكس ما يتصور الناس، أما طلبه للإقامة في غير دولة أوروبية فقد رفض لأنه «ابن ديكتاتور».

كان الهوني يعرف الهوة النفسية بين القذافي الأب والقذافي الابن، وإلى أي مدى كانت العلاقات السياسية والأسرية بينهما متأزمة، وأن الابن لم يتردد في توجيه كلمات جارحة إلى أبيه. يذكر الهوني أنه في الوقت الذي كان فيه القذافي وأركان نظامه، قد اتخذوا موقفاً معادياً من الثورة التونسية، كان سيف الإسلام يتحدث يومياً مع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس، ويشجعه على تحريض الناس ومواصلة الثورة. يكتب المؤلف قائلاً: «سافرت مرة إلى جنيف قبل سقوط نظام زين العابدين بن علي بيومين، ثم توالت الأحداث في ما بعد بشكل دراماتيكي. وبعد سقوط بن علي وهروبه من البلاد، أحسّ المسؤولون الليبيون بهول الكارثة، خاصة بعد خطاب القذافي المناوئ للثورة التونسية، والذي كان استفزازاً لمشاعر معظم الليبيين المتعاطفين مع الشعب التونسي والمؤيدين لثورته».

يحكي الهوني عن لقاء ضمه وسيف الإسلام، وأخيه خميس القذافي وكيف أنهما بدآ يتذمران من تصرف والدهما العقيد، وأن خميس أبلغه أنه اتفق مع أخيه سيف، وقررا أن يتولى سيف الأمور السياسية، ويتولى هو، أي خميس، الشؤون العسكرية، قائلاً إن الدولة في خطر، وأنه، وأخاه، لن يتركا الأمور تتردى أكثر.

يضيف الهوني: «هالني ما سمعت. ماذا يعني أنهما سوف يتوليان الأمر في ليبيا؟ هل بإقصاء والدهما والانقلاب عليه؟ هل بإقناعه بالتخلي عن السلطة؟ إذا كان ما يدبرانه انقلاباً، فسوف تطبق عليَّ القوانين الجنائية، وهي الإعدام المحقق لعدم التبليغ عن مؤامرة»! يضيف: «كل من سيف وخميس كان ينتابه الخوف من المستقبل، لكنهما كانا يشعران بأنهما ما زالا محميين بقلعة منيعة، رغم ما أصابها من تصدع، وأن هذه القلعة متمثلة في والدهما ونظامه».

يذكر المؤلف أيضاً أن سيف الإسلام كان مؤيداً للثورة في مصر، وأنه كان دائم الاستهزاء بمبارك وابنه جمال، ويتهكم عليهما، ويطلق عليهما النكات الساخرة. راهن على نجاح الثورة المصرية، «وأحسست بأنّ سيف يريد الانتقام من أبيه بسقوط حليفه الأكبر مبارك، بعد سقوط حليفه الأصغر بن علي، وأن سقوط النظام في مصر سيجبر أباه على مراجعة حساباته، وبإعطاء سيف هامشاً حقيقياً لإنجاز مشروعه المتعثر».

سقط نظام حسني مبارك في 11 شباط (فبراير) 2011، واحتفل سيف الإسلام بهذا الحدث على طريقته وفق قول الهوني، «لكن ما أفسد عليه فرحته توارد أنباء غير سارة، بدأت تبرز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن نداءات لثورة في ليبيا، وحدد لها تاريخ يوم 17 فبراير (شباط) إحياءً لذكرى سقوط أكثر من 22 قتيلاً في بنغازي سنة 2006». يضيف قائلاً: «سألني سيف رأيي في ما يمكن أن يحدث في ليبيا. قلت له إنني لا استطيع أن أجزم بهبوب، أو عدم هبوب رياح الثورة في ليبيا، لكن الأكيد أن أسبابها موجودة، وكنت قد قلت له مراراً إن قيامها في ليبيا ممكن، حتى قبل أن تبدأ ثورة تونس».

يحكي الهوني

عن لقائه العقيد معمر القذافي أول مرة في

يوم من شتاء 1968

يسلسل الهوني الأحداث التي طرأت بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا كفيلم سينمائي جذاب، وكيف كان سيف الإسلام يتصرف ويقول إنه، أي سيف، سأله مرة رأيه في ما يجب عمله، «فقلت له إن عليه أن يلقي خطاباً، وكتبت له النقاط الرئيسية التي عليه أن يجملها في خطابه، ومنها إدانة العنف، وإعلان الحداد عن أرواح الضحايا، وتشكيل لجنة من القضاة المشهورين بالنزاهة لمباشرة التحقيق في الأحداث، وإعلان القبض على البغدادي المحمودي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأكثر فساداً، وإعطاء الحق للشباب الليبي بالتظاهر السلمي بلا عنف أو استفزاز. كانت الساعة تقترب من الثالثة صباحاً، فردّ سيف عليّ بكلمة واحدة: هل هي آخر طلقة؟ قلت: نعم، هي آخر طلقة وعليك أن تطلقها فوراً، وإلا أصبح الوقت عدواً آخر لا يمكن التحكم به. بدا لي مقتنعاً بكل ما قلت، وطلبت منه أن يطلع والده على كل ذلك ويحظى بموافقته، لأن الأمر جدي، ولا يحتمل المناورة ولا النكوص عن هذه الأهداف بعد أن تعلن. قال لي: وإذا لم يوافق؟ قلت: البلد مقبل على فوضى عارمة وربما حرب أهلية، وحتى إلى التقسيم».

«في اليوم التالي استيقظت متأخراً. حوالى الساعة الرابعة بدأت أشعر بالانزعاج، لأن سيف الإسلام لم يتصل بي. طلبته فردّ علي مدير مكتبه وقال لي إنه في اجتماع مع والده. استبشرت خيراً، إذ خيل إليَّ أن سيفاً سيناقش مع أبيه القائد فحوى الخطاب الذي اتفقنا عليه. بدأ الوقت ينفد، ولا أخبار عن سيف، ولا عن الخطاب. وفي وقت متأخر رأيت سيفاً على التلفاز في بذلة أنيقة يتحدث إلى الشعب الليبي. كانت لحظات رهيبة خط القدر فيها مصير شعب وطن. كانت كلمات مرعبة، أشبه بطلقات المدافع العشوائية على سكان آمنين. كان خطاباً كارثياً يتحدى إرادة الشباب الثائر، ويستفز كرامتهم. كان خطاباً ينضح بسفه القوة واستقالة العقل. ما كنت لأصدق ما سمعت، لو لم يكن بالصورة والصوت، وبالنبرة التي أعرفها جيداً. أحسست بأن العالم قد سقط فوق رأسي، وأنني فقدت الشخص الوحيد الذي أنفقت جزءاً كبيراً من حياتي في رعايته، عله يكون منقذاً لوطنه في اللحظات العصيبة التي نعيشها.

«بعد منتصف الليل، دق جرس الهاتف، وكان سيف على الطرف الآخر، سيف الإسلام الجديد، أو سيف الإسلام الشبح، لأن سيف الإسلام الذي أعرفه قد لفظ أنفاسه مع آخر كلمات ذلك الخطاب. طلب إلي أن أذهب إليه في المعسكر، وحين قلت له إنني لا أستطيع لأن صوت الرصاص في كل مكان، أجابني بأنه سوف يبعث بمن يأخذني إليه. كنت أتمنى ألّا أراه. ماذا سوف أقول له؟ وماذا يريد أن يسمعني؟ لقد سمعت منه تلك الليلة بما فيه الكفاية. وصلت مع مرافقين مسلحين إلى معسكر باب العزيزية. وجدت على الباب خميس القذافي ببزته العسكرية. سلم علي واعتذر، لأنه مرهق وذاهب إلى النوم. كان الوقت متأخراً. أدركتنا ساعات الصباح. استأذنت سيفاً بالمغادرة. وقف وصافحني قائلاً: اسمع يا هوني، نحن على حق ومظلومون وإن الله معنا. قلت له: إن من معه الله ليس في حاجة إلى الهوني، وإنني سأغادر ليبيا غداً».

«في 22 فبراير 2011، تمكنت من السفر بفضل بعض الأصدقاء وكنت أكاد أمشي على البشر، فأعداد المسافرين خارج المطار قد ضاقت بهم الساحة المعدة لوقوف السيارات. أما في الداخل، فقد كان المنظر مرعباً: أطفال ونساء وشيوخ، ليبيون وعرب وأجانب، كلهم يبحثون عن مقعد في طائرة للهرب من الجحيم. بعد وصولي إلى روما شعرت بأنني تركت خلفي وطناً مضرجاً بالدماء. كانت ليبيا مثل سنديانة تعصف بها الأعاصير».

يكشف الكتاب أشياء كثيرة عن سيف الإسلام وشخصيته، وعن مرحلة من طفولته، وعن علاقته بأبيه وإخوته التي كانت تبلغ حد الجفاء، وكيف كان سيف يحتقر مؤسسة القبيلة، ولا يحب الارتباط حتى بعلاقة صداقة مع أحد من قبيلته، وهذا ما جعل أبناء قبيلة القذاذفة يلتفون حول أخيه المعتصم، الأمر الذي أسهم في إذكاء الصراع بين سيف وأخيه، حتى في اثناء الثورة على النظام. يكشف الكتاب أيضاً قوة العلاقة بين سيف الإسلام وعبد الله السنوسي، عديل القذافي، ورئيس شعبة المخابرات، وضعفها بين سيف وبين موسى كوسة، رئيس الأمن الخارجي، ويبين إلى أي حد كان معمر القذافي مسكوناً بهاجس المؤامرات والانقلابات، وكيف أنه لم يكن يأبه بأشياء كثيرة، لكن متى تعلق الأمر بأمنه وسلطته «فإنه كان يرى الأمور جدها جد وهزلها جد». يكشف الكاتب كذلك كيف كانت الأمور تسير في ليبيا وحجم المفاسد، والمؤامرات التي كانت تحاك بين أركان الحكم، وكيف أن بعض أبناء القذافي كانوا يشوهون بأفعالهم سمعة الدولة، باستيلائهم على الممتلكات العامة، وترفهم في الخارج، خصوصا هانيبال الذي دخل السجن في سويسرا لأنه وزوجته اللبنانية اعتديا على خادمات كنّ بصحبتهما في جنيف.

يقول المؤلف إنه بالرغم من أن سيف الإسلام كان يحب ليبيا والليبيين «إلا أنه فشل فشلاً ذريعاً في مشروعه الإصلاحي، وقد يكون زاد حجم الفوضى بحسن نية، باتخاذه سبلاً ووسائط لا يمكن أن توصله إلى غاياته النبيلة». يعترف أيضاً «بأن سيف الإسلام ساهم مساهمة كبيرة في ثورة 17 فبراير التي اجتثت نظام والده وحكمه، ودفعت فيها عائلته كلفة عالية جداً على المستوى الوجودي والوجداني».

لا يذكر الهوني في كتابه ما إذا كانت هناك عوامل خارجية أدت إلى ثورة 17 فبراير 2011 على نظام العقيد معمر القذافي، مركزاً كلامه على عوامل داخلية تتصل بشخصية القذافي الغريبة المعقدة التي وصفها بالبارانويا، وبتصرفات بعض أبناء العقيد، ومفاسد السياسة التي انتهجها البغدادي المحمودي. لكن الدكتور عبد الله عثمان، المقيم في القاهرة والذي كان من أقرب المقربين لعائلة القذافي، لا ينفي في مقال له أثر «المسؤولية الداخلية» وراء ثورة 17 فبراير، التي يسميها أحداث 17 فبراير، لكنه لا يراها «السبب الوحيد»، وينتقد الذين ينظرون إلى الأمور «بعين واحدة» على حد قوله، متجاهلين أثر «العوامل الخارجية» وراء أحداث ليبيا، وما حصل للعقيد الذي يترحم عليه، ولسيف الإسلام الذي يدعو الله أن يفك أسره. لا يتردد عثمان من الإشارة ضمنياً إلى أن «الأسباب الخارجية» ما هي إلا «العامل العربي»، أي دول عربية (لم يسمها) تآمرت على ليبيا ومعها «الاستعمار» الكامن دائماً في كل مراحل التاريخ، والجاهز دوماً «للظهور والعودة»، وفق قول المفكر الجزائري الراحل مالك بن نبي.

بقي من الحق أن نقول إن سبب عدم إشارة الدكتور الهوني إلى «الأسباب الخارجية» في الصراع على ليبيا لا يعني تجاهله لها، لأن هذه الأسباب كانت بادية لمن كان يسمع التصريحات العربية الرسمية، ويرى الطائرات الأجنبية تحلق في سماء ليبيا وتدك أسوارها، لتصفي حساباتها مع العقيد القذافي مهما كلف الأمر، حتى لو تم ذلك على حساب البشر. وبما أن الدكتور عثمان لم يتجاهل «الأسباب الداخلية» من فساد واحتقان وتذمر على حد قوله، يبقى أن تحليله ثورة فبراير، أو أحداث فبراير، تكملة لما ذكره الدكتور الهوني من «أسباب داخلية»، وأخرى «خارجية» ما كان في نيته تجاهلها، وهي أسباب أثبتت الأحدات أنها تضافرت جميعها وأحدثت ذلك «اللقاء التراجيدي» وفق قول الدكتور عثمان.

مهما يكن، يجب أن لا نتغافل عن مسؤولية الحاكم في كل الظروف، مهما كانت الظروف، ومهما كانت المستجدات، لأن في هذا التغافل تكمن جريمة قتل الحقيقة. وفي تاريخنا العربي القديم والحديث ظواهر زعماء أتوا في غفلة من الزمن، وجروا أممهم وبلادهم إلى المجهول، وسواء كانت الأسباب داخلية أو خارجية، فهذا لا يعفي الحاكم من مسؤوليته أمام التاريخ، وتجاه شعبه ووطنه.

يقول محمد عبد المطلب الهوني في كتابه عن سيف الإسلام، إنه سأل مرة صديقه سيفاً، عن الشخص الذي سماه سيف الإسلام، ولماذا سُمي هذا الاسم، فأجاب أن والده العقيد، أخبره أنه عندما كانت أمه حاملاً به، رأى «الرسول» في منامه ممتطياً فرساً أبيض، وأن «الرسول» أعطاه «سيفاً»، وأن هذه المبادرة «الرسولية» جعلته يسمي ابنه سيف الإسلام! لا ندري إلى أي حد، يمكننا أن ندرك دور «الأحلام» في الطريقة التي تدار بها السياسة في عالمنا العربي الحزين، لكننا لو ضربنا في الغيب وصدقت الرؤية، فلا بد من أن يكون «الرسول» قد قلد العقيد سيفاً مكنه من أن يقضي به على الكثيرين من خصومه ومن مناوئيه، حتى إذا ما اشتدت الأحزان وسالت الدموع، وارتوت الأرض من ثغب الدماء، استل «الثوار» السيف ذاته، وهووا به على رأس العقيد!

* صحافي لبناني